夏本番、今年もとにかく暑い日が続いていますね!

冷たい麦茶が手放せない毎日ですが、気づけばもうすぐ「お盆」の時期。

帰省の予定や、どこかにお出かけされる方も多いのではないでしょうか?

今回は、そんなお盆の由来やならわしについて、ちょっとだけご紹介します。

【お盆(盂蘭盆会)とは?】

お盆とは、古くから伝えられる「盂蘭盆会(うらぼんえ)」を起源とし、ご先祖様の霊を家に迎え、供養する日本の夏の伝統行事です。

お釈迦様の弟子・目連尊者が亡き母を救うための供養を行ったことがきっかけとされ、仏教と日本の祖霊信仰が融合して生まれました 。

この習慣は701年の『日本書紀』にも記されており、平安時代には天皇や貴族に浸透し、江戸時代以降には庶民にも広く定着しました

【お盆の主な習わし】

墓参りと迎え火・送り火

迎え盆(13日)には迎え火を焚き、ご先祖様の霊を迎えます。墓参りや仏壇の掃除、仏膳への供物もこの日に行われます。

送り盆(16日)には送り火や灯籠流しで霊を送ります

精霊棚と精霊馬

盆棚(精霊棚)には竹、注連縄、茄子や胡瓜で作った「精霊馬」を飾り、ご先祖様のお帰りとお帰りを迎えるための準備をします。

帰りはゆっくり帰れるよう牛の形なども用意されます

盆踊り

地域ごとに特色ある盆踊りが行われます。徳島の「阿波踊り」や岐阜の「郡上踊」など、日本各地に伝統と地域文化を体現する踊りがあります。踊りを通じて先祖を敬う気持ちを表現すると同時に、夏のコミュニティとしての役割も果たします

【節目となる意義と現代へのつながり】

お盆はただの供養ではなく、家族が集い、先祖を偲ぶ時間です。海外では灯籠流しや盆踊りが広まりつつあり、故郷に帰れない人々にとっても心をつなぐ機会となっています。

また、京都の送り火「五山の送り火」など、日本を代表する夏の風景として文化的遺産にもなっています。

お盆に久しぶりに集まった家族と囲む食卓。

地元ならではの郷土料理や、ちょっと贅沢なお寿司が並ぶと、それだけで特別な時間になりますよね。

そんな“日本の食の魅力”を感じられるカレンダーも今年はラインナップしています!

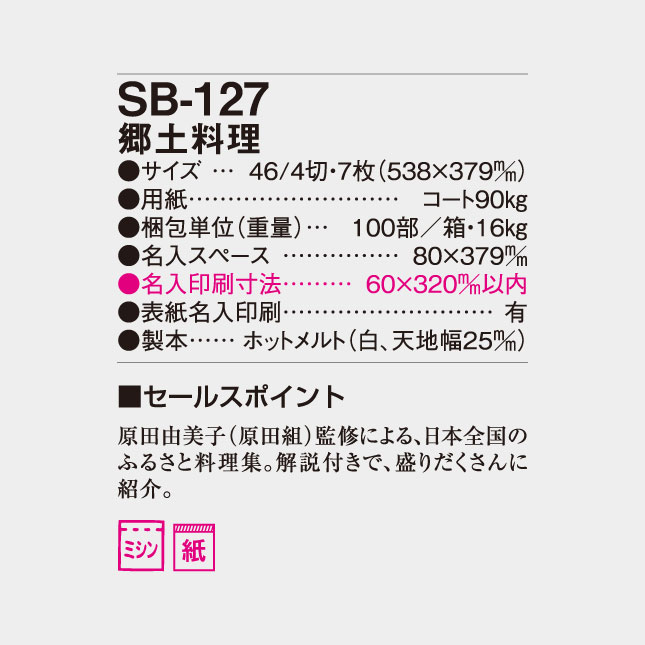

【SB-127 郷土料理】

ユネスコの無形文化遺産にも登録され、世界からも高く評価されている「和食」。

その中でも、日本各地で受け継がれてきた郷土料理には、地域ならではの風土や歴史、季節の恵みが色濃く反映されています。

このカレンダーでは、郷土料理研究家・栗山善四郎氏監修のもと、日本全国のふるさとの味を毎月1品ずつご紹介。

料理の写真だけでなく、料理の背景や特徴などの解説付きで、眺めるたびに「食」の文化や地域の魅力に触れられます。

和食に親しみのある方にはもちろん、贈り物やインバウンド向けにもおすすめの一冊。

一年を通して、四季折々の美味しさと温かさを感じていただけるカレンダーです。

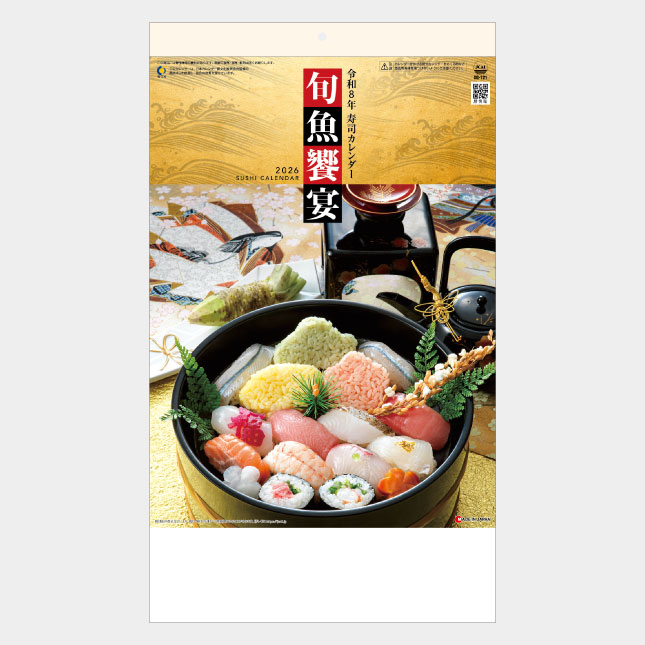

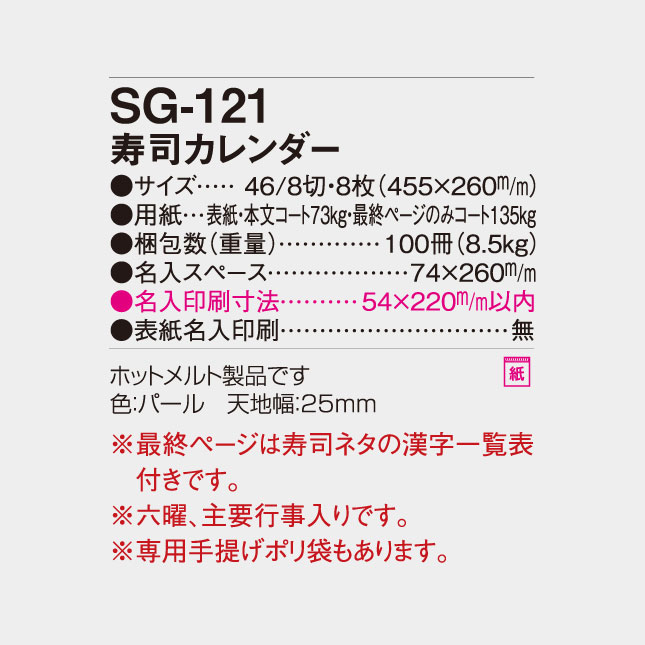

【SG-121 寿司カレンダー】

日本が誇る美食、寿司。

その美しい盛りつけと彩り豊かなネタの数々を、月替わりで堪能。

まるで料亭のメニューのような華やかさ。

和の美意識と職人技が詰まった「寿司」カレンダーは、見ているだけで心が華やぎ、お部屋に飾ると一層季節感が引き立ちます。

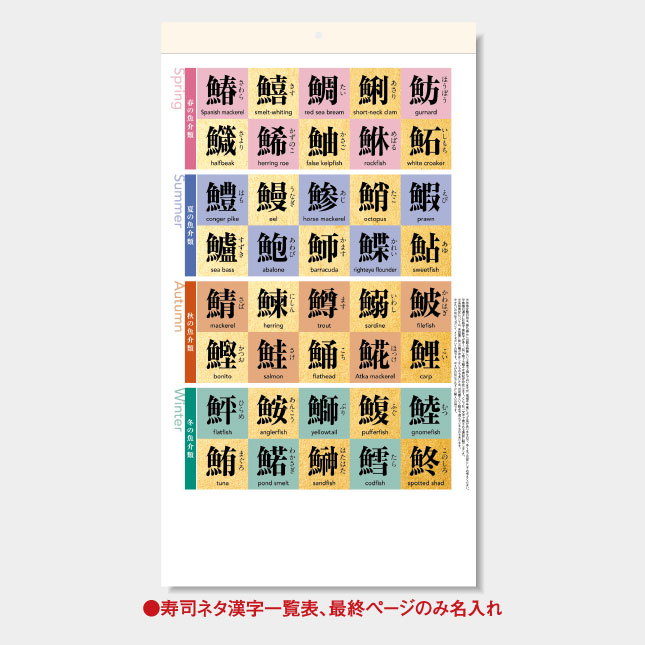

最終ページには、寿司ネタの漢字一覧表付き。読み方や漢字の豆知識も学べるので、ご家族でもお楽しみいただけます。

また、ビジネス用途にも嬉しい仕様で、

・名入れは最終ページ(8枚目)のみ対応

・六曜・主要行事入り

・専用の手提げポリ袋付き

【まとめ】

日本の夏を象徴するお盆は、ご先祖様を敬い、家族や地域と心を通わせる大切な行事です。迎え火や盆踊り、灯籠流しなどの風習は、古来の祖霊信仰と仏教文化が融合して育まれました。どこか懐かしい、そして深い祈りの時間でもあります。

この節目の季節に、ぜひ家族や地域と向き合いながら、お盆の習慣を見直してみてはいかがでしょうか。心静かに過ごす時間の中に、カレンダーや宿泊ギフトなどで心を繋ぐツールを添えるのも素敵です。