5月5日の「端午の節句」は、男の子の健やかな成長や幸せを願う行事として、古くから親しまれてきました。

現在では「こどもの日」として広く知られていますが、実はこの風習、古代中国の思想や日本の歴史と深い関わりがあるのです。

【端午の節句のルーツと五節句】

古代中国の陰陽道では、奇数(1・3・5・7・9)を「陽」として尊び、それが重なる日には逆に陰が強まり、邪気を祓う特別な日とされていました。

こうした日を「節句」と呼び、年に5つの節句=「五節句」が定められています。

1月1日(元旦)※のちに1月7日(人日)に変化

3月3日(上巳)

5月5日(端午)

7月7日(七夕)

9月9日(重陽)

「端午」はもともと「はじめの午(うま)の日」という意味でしたが、午(ご)と「五(ご)」の音が似ていることから、5月5日が「端午の節句」として定着していきました。

また、中国の古い暦では、十二支の寅(とら)から1月が始まります。午の月は5月。午の月の最初の午の日は、5と5が重なる日となります。

【江戸時代と端午の節句】

江戸時代には、日本において五節句は「吉祥の日」という受け取り方に変化しました。

5月5日が幕府公式の祝日として定められ、賑やかなお祭りの雰囲気があったそうです。ちなみに、明治5年まで祝日でした。

そんな江戸時代、公家の「ひな人形遊び」が武士や庶民の間でも流行し、上巳の節句(3月3日)と結びついて、

雅やかな「女の子のお祭り」になっていきました。ひな人形もどんどん発達していったようです。

それに対し端午の節句は兜や幟(のぼり)、鎧などを飾る習慣が生まれ、

特に武家では跡継ぎとなる男子の誕生を盛大に祝う日とされていました。

庶民の間にも広がっていきます。

この頃から「端午の節句」は「菖蒲(しょうぶ)の節句」「尚武(しょうぶ=武を尊ぶ)」とされ、

勇ましさや健康を願う“男の子のお祭りとしての性格が強まりました。

【菖蒲や鎧飾りの風習】

旧暦の5月は、梅雨入り前の蒸し暑い時期。この頃には以下のような風習が広まりました。

・菖蒲の葉を飾る・お風呂に入れる:厄除けや無病息災を祈る

・鎧や兜を飾る:虫干しを兼ねた、健康と成長の願い

・五月人形を飾る:武具の代わりに飾られた、男の子の守り神

これらの風習が現在の「五月人形」や「こいのぼり」といった端午の節句のシンボルに繋がっています。

ちなみに、こいのぼりは、端午の節句に飾られた「武者絵のぼり」から始まったとされています。 江戸時代、武家では男の子の成長や出世を願うため、絵柄と家紋が描かれた「武者絵のぼり」や「鎧(よろい)」などの武具を庭先に飾っていたそうです。 その風習が武家だけではなく庶民に広まり、多くの家が庭先に「のぼり」を飾るようになりました。

【現代のこどもの日へ】

1948年には、5月5日が「こどもの日」として国民の祝日に制定されました。

「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日」

という意味が込められており、男の子・女の子を問わず、すべての子どもたちの幸せと未来を願う日となっています。

現代では、伝統的な行事を知る機会が少なくなりつつありますが、「端午の節句」は日本の美しい風習や願いの心を感じられる貴重な行事です。

ぜひこの機会に、意味や由来を子どもたちと一緒に振り返ってみてはいかがでしょうか。

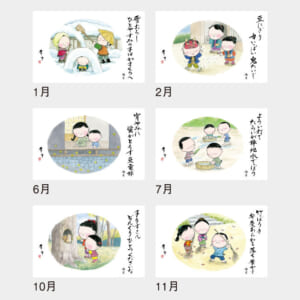

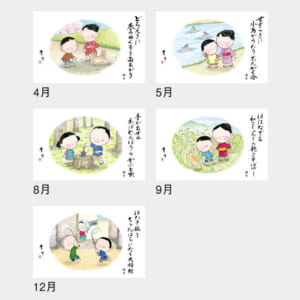

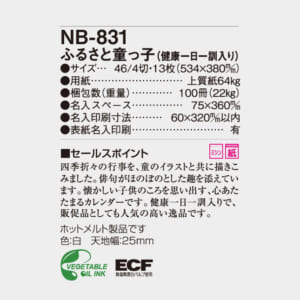

【NB-831 ふるさと童っ子(健康一日一訓入)】

四季折々の行事を、童のイラストと共に描きこみました。俳句がほのぼのとした趣を添えています。懐かしい子供のころを思い出す、心あたたまるカレンダーです。健康一日一訓入りで、販促品としても人気の高い逸品です。