目 次

日中はまだ厳しい暑さが続きますが、朝晩は過ごしやすくなり、日が沈む時間も少しずつ早まってきました。

空を見上げると、雲の形や色からも秋の気配を感じる9月です。

そんな季節の移ろいの中で迎える大切な祝日のひとつが、9月15日の「敬老の日」です。

この日は、長年社会や家庭のために尽くしてこられた高齢者に感謝の気持ちを伝え、人生の先輩方を敬う日。近年は「シルバー世代」と呼ばれる方々がますます元気に活躍されていることもあり、改めて敬老の日の意味を考える良いきっかけとなっています。

【敬老の日の由来】

敬老の日の起源は、戦後間もない1947年、兵庫県多可町(旧・野間谷村)で制定された「としよりの日」までさかのぼります。村長が「老人を大切にし、知恵を借りて村づくりをしていこう」と呼びかけたことから始まりました。

この活動はやがて全国に広まり、1966年には国民の祝日として制定。現在では、9月の第3月曜日が「敬老の日」となり、日本中でご年配の方々を敬い、長寿を祝う日として定着しています。地域の小さな取り組みが、国全体の祝日へと広がった背景には、日本人の“年長者を敬う文化”が根づいていたことが伺えます。

【一般的な過ごし方】

敬老の日には、ご家族でおじいちゃん・おばあちゃんに会いに行ったり、感謝の気持ちを込めて贈り物をするのが一般的です。花束やお菓子、健康グッズなどのプレゼントに加えて、近年では孫からの手紙や似顔絵が何より嬉しい贈り物として人気です。

また、遠方に住んでいる場合は電話やオンラインで顔を見ながらお話しするのも喜ばれます。大切なのは「ありがとう」「元気でいてね」という気持ちを伝えること。普段は照れくさくても、この日をきっかけに素直な気持ちを表す方が増えています。

【地域ごとの風習】

敬老の日の祝い方には、地域ごとの特色も見られます。

たとえば兵庫県多可町では、発祥の地らしく現在も地域ぐるみで盛大な「敬老会」が開催され、町をあげてご年配の方々を祝福します。

他の地域でも、子どもたちが施設を訪れて歌や踊りを披露したり、地元の特産品でもてなす行事が行われたりと、世代を超えた交流の場になっています。

農村部では昔ながらの「お餅つき」や「お赤飯」で長寿を祝う風習も残っており、都市部ではコンサートや展示会といった文化的なイベントに発展する例も。こうした取り組みからも、敬老の日が単なる休暇ではなく、人と人をつなぐ行事として受け継がれていることが分かります。

そんな「敬老の日」の精神に通じるのが、昔からの知恵や教えを伝えてくれる言葉です。当店で取り扱っている「格言入りカレンダー」は、毎月ごとに先人たちの残した言葉や格言を掲載。日常の中で自然に心を豊かにし、世代を超えて学びを得られる一冊です。

贈り物としても、自分用としてもおすすめ。敬老の日に合わせて、先人の知恵に触れるカレンダーを手にしてみてはいかがでしょうか。

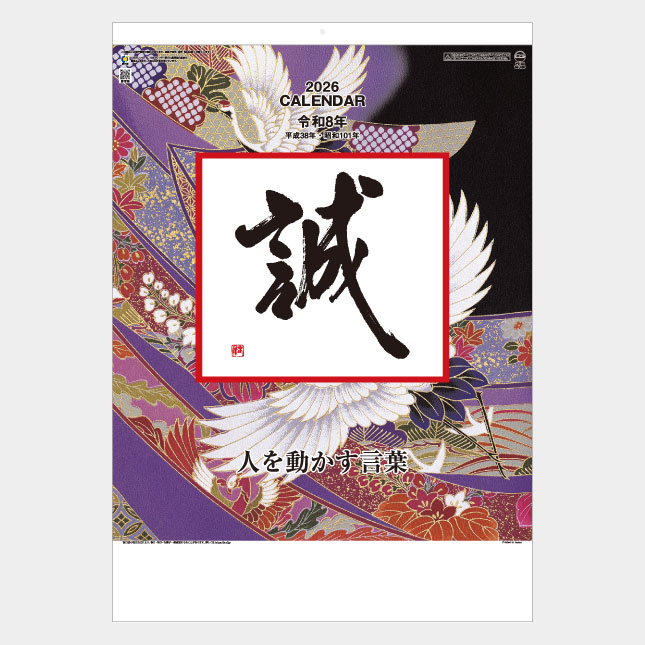

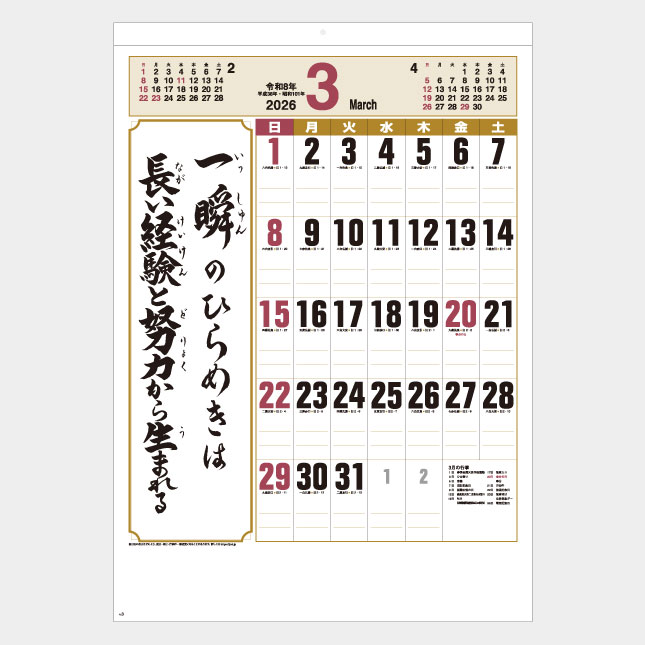

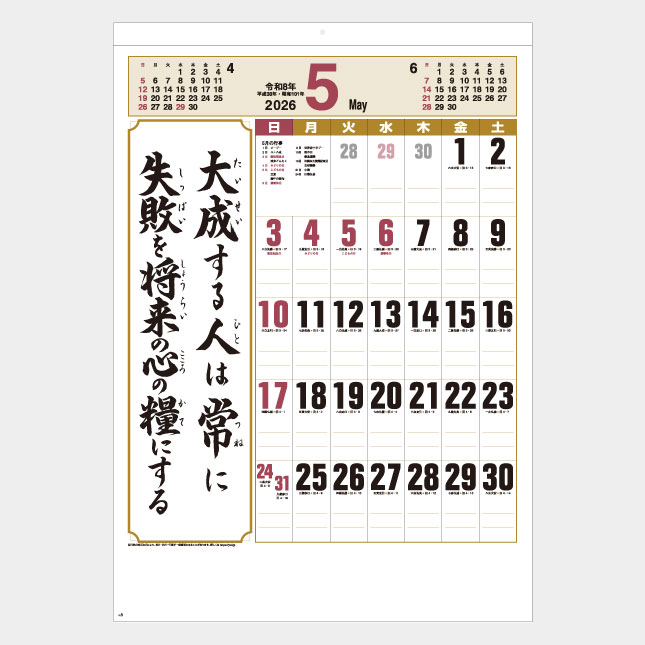

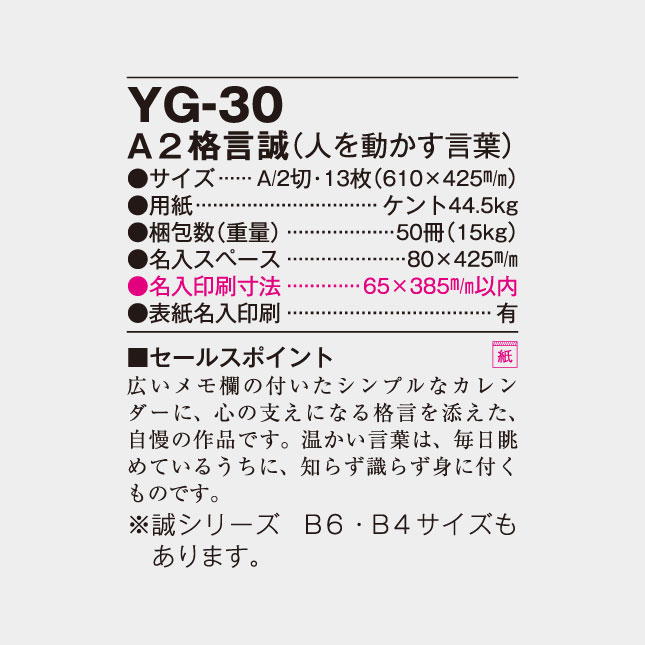

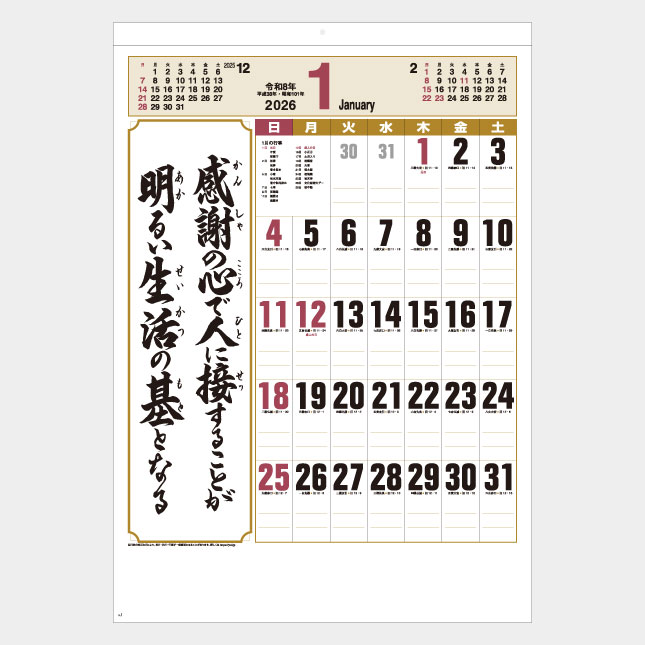

【YG-30 格言 誠(人を動かす言葉)】

広々としたメモ欄が付いたシンプルで使いやすいカレンダーに、心の支えとなる格言を添えた自慢の一冊です。

予定や大切な出来事を書き込みながら、同じ紙面で先人の知恵や温かな言葉にふれることができます。

格言は不思議なもので、毎日眺めているうちに自然と心に刻まれ、行動や考え方に少しずつ影響を与えてくれるものです。

ビジネスの現場では励ましとなり、ご家庭では人生を語り合うきっかけにも。

実用性と心の豊かさを同時に届けてくれる、贈り物としても喜ばれるカレンダーです。

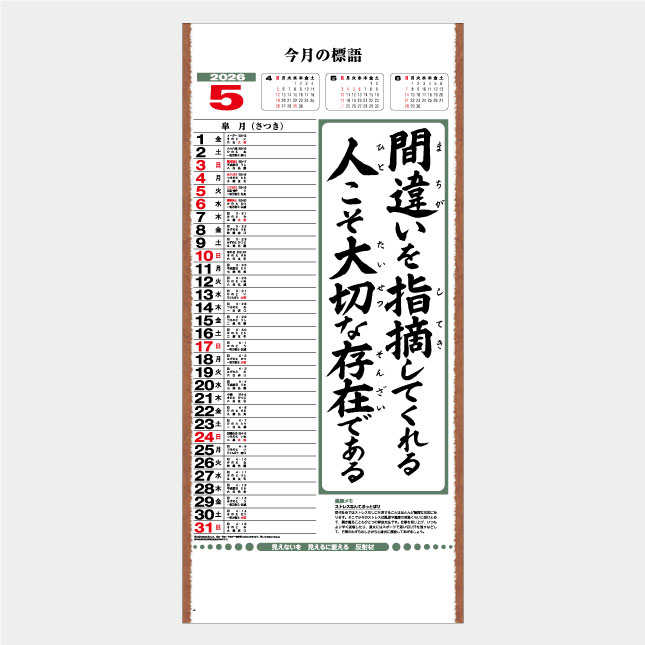

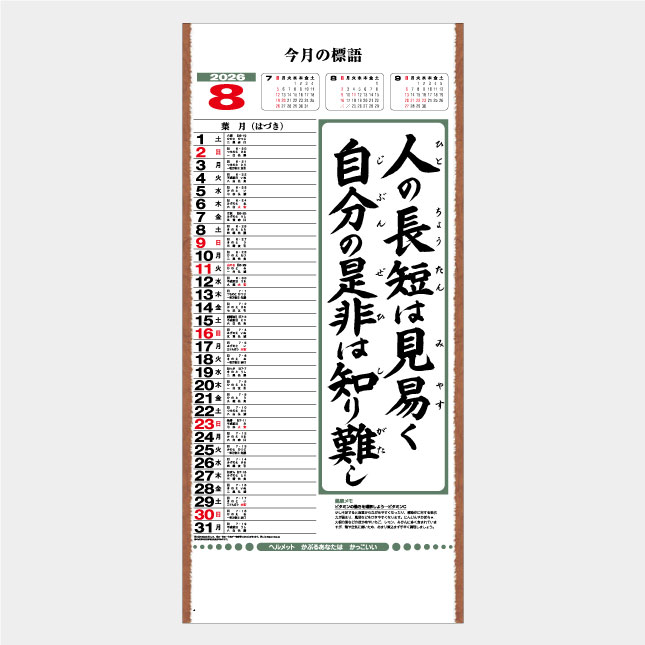

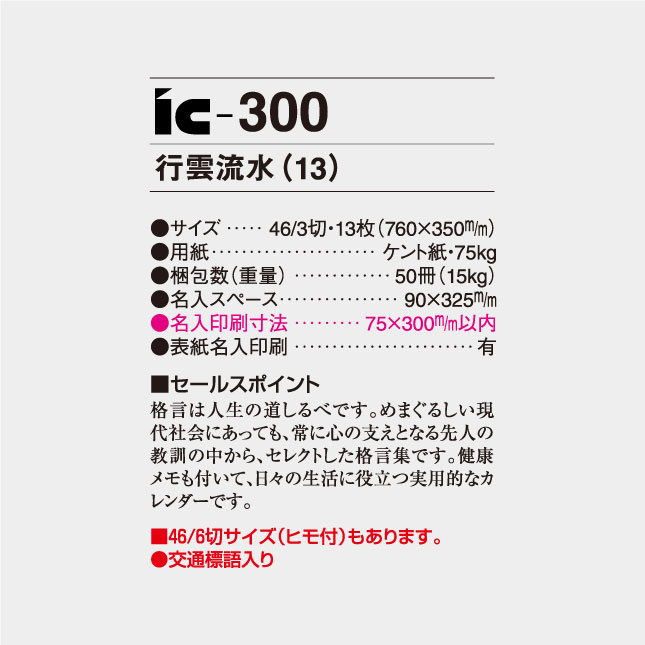

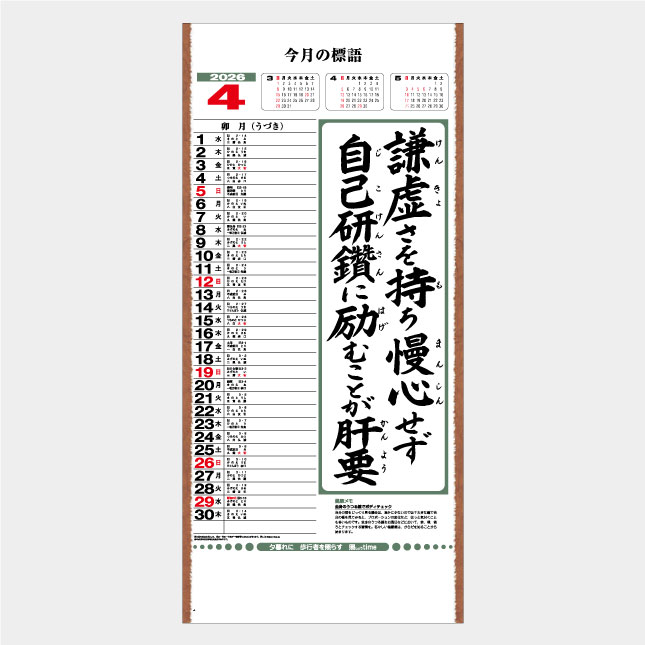

【IC-300 行雲流水】

大型サイズで迫力あるレイアウトが人気の、格言・名言入りカレンダーです。

格言は、いつの時代も私たちに指針を与えてくれる人生の道しるべ。めまぐるしく変化する現代社会においても、心を落ち着け、前を向く勇気をくれる先人の言葉が選りすぐられています。

仕事に励むビジネスパーソンにとっては励ましとなり、ご家庭では世代を超えて語り合えるきっかけにもなります。

さらに毎月には役立つ健康メモを掲載し、生活面での実用性も兼ね備えています。

単なる日付の確認にとどまらず、毎日めくるたびに学びと気づきを得られる――そんな価値ある一冊です。

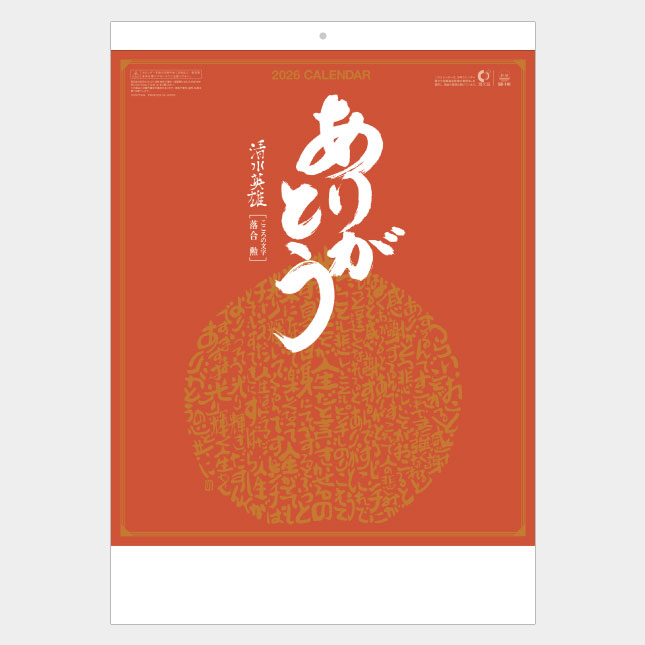

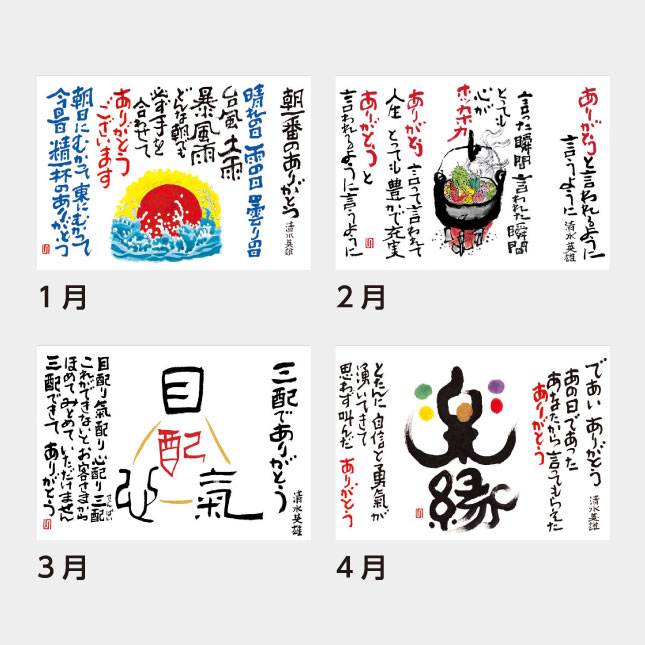

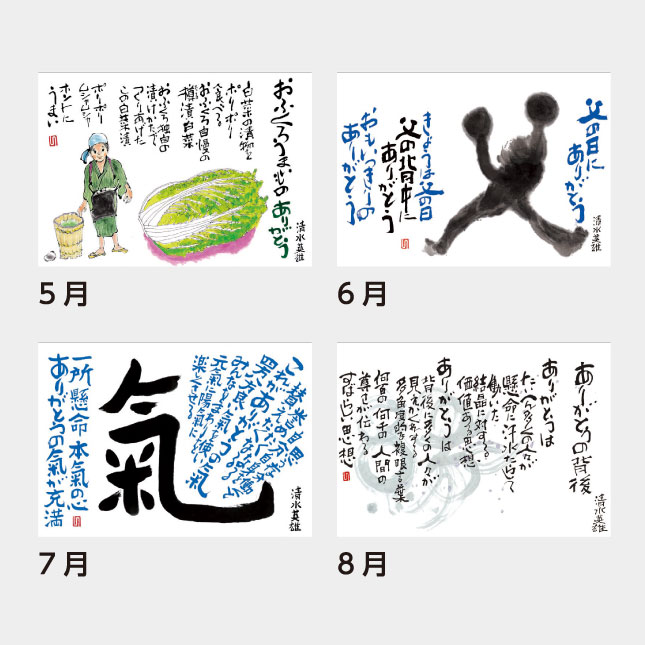

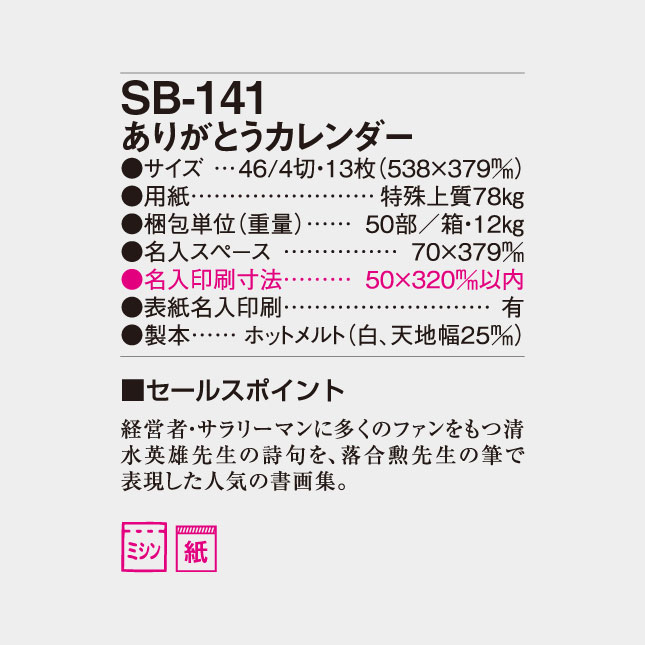

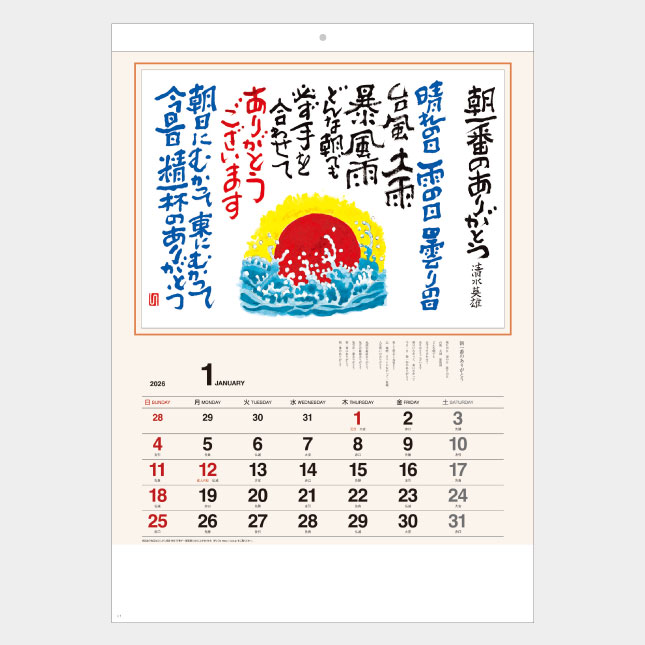

【SB-141 ありがとうカレンダー】

経営者・サラリーマンに贈る、清水英雄先生の詩集

経営者・サラリーマンに多くのファンを持つ清水英雄先生の詩句を、落合勲先生の筆で表現した、書下ろしの書画集。

清水英雄氏

早稲田大学大学院社会学修士課程修了。「十勝ワインの池田町」を育て上げた丸谷金保(まるたにかねやす)元参議院議員国会担当秘書、脳力開発・情勢判断学の創始者城野宏(じょうのひろし)先生の城野経済研究所脳力開発主任講師を歴任し、株式会社ヒューマンウェア研究所を創立。現在に至る。

経営者・経営幹部の〈人間力〉向上育成に情熱を傾けながら、「ありがとう」の成功法則で講演・研修に天命を燃やし続けている。

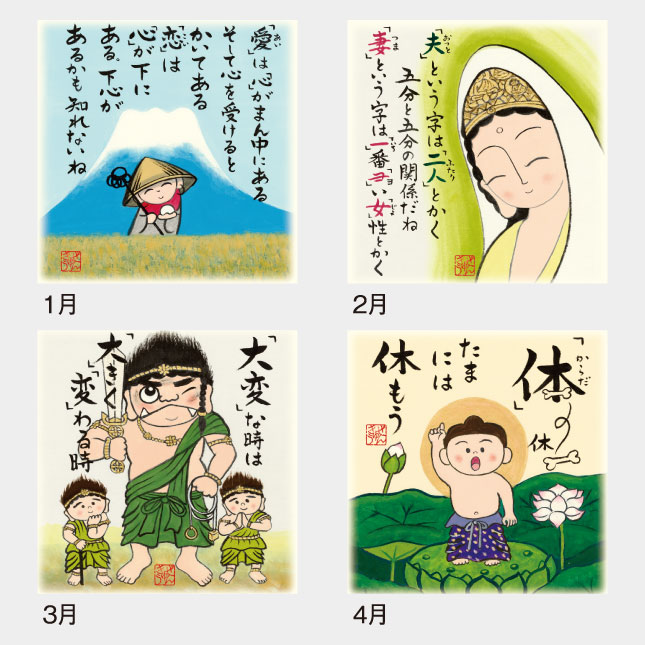

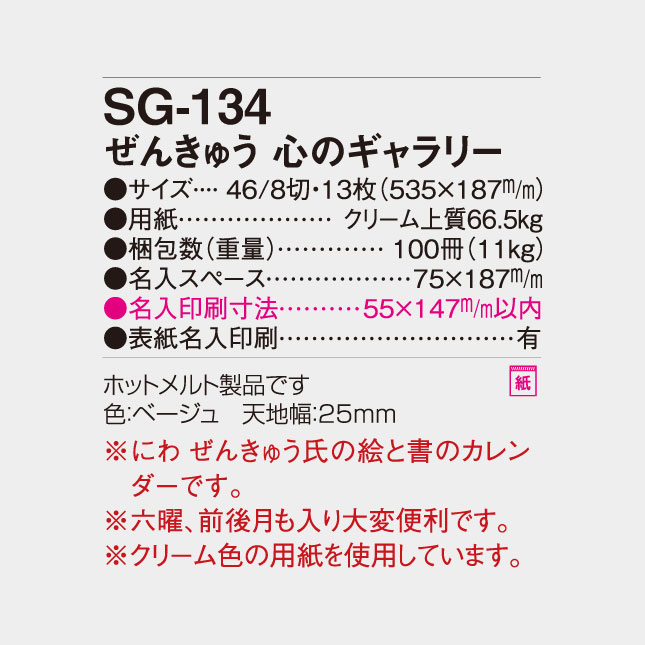

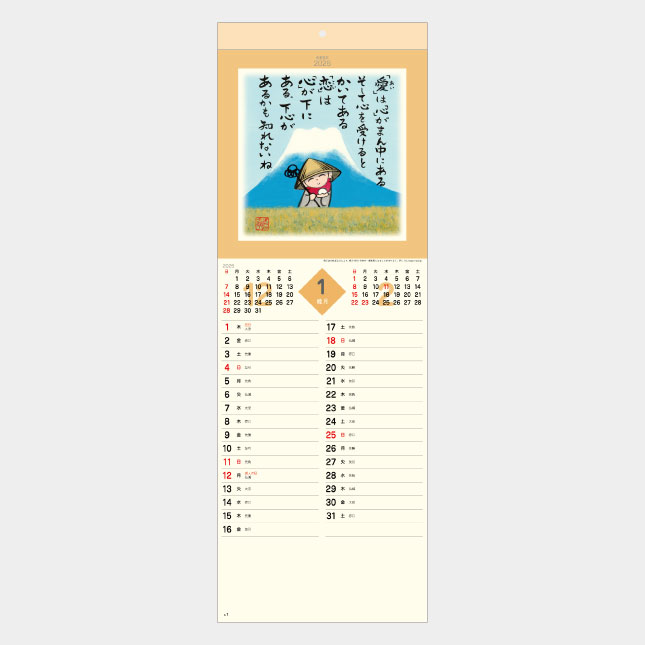

【SG-134 ぜんきゅう 心のギャラリー】

心和む絵と言葉 – 温かい絵と味わい深い書、にわ ぜんきゅうの世界

※にわぜんきゅう氏の絵と書のカレンダーです。

※六曜、前後月も入り大変便利です。

にわぜんきゅう氏

愛知県、南知多町(内海)生まれ。

1991年故郷に戻りアトリエを創設、創作活動に入る。

石の鳥や流木造形、砂絵などで知られる作品は、これまでテレビ・新聞・雑誌などに取り上げられ、学校や官庁・企業・団体等のポスター・カレンダーなどにも数多く採用されている。

【まとめ】

今回ご紹介した4点はいずれも、単なる予定表にとどまらず、言葉や表現の力を通じて心に残るカレンダーです。

格言や名言がそっと背中を押してくれたり、清水英雄先生の詩句が働く人の心に響いたり、にわぜんきゅう氏の温かな絵や書が日常に癒しを与えてくれたり。

実用性に加えて、受け取った方の心に寄り添う付加価値があるからこそ、ビジネスの贈答品として大きな効果を発揮します。

1年を通して机の上や壁に掲げられ、毎日のように目に入るカレンダーは、企業名を自然に印象づけられる最適な販促ツールです。

「ありがとう」「毎年楽しみにしています」と喜ばれる存在になること間違いなし。ぜひこの機会に、2026年の名入れカレンダーをご検討ください。